こんばんは。Aoiです。

一条工務店の家はトップクラスの性能(高気密・高断熱)でトリプル樹脂サッシ標準装備なので窓の結露は他の住宅会社と比べて出にくいです。

実際に我が家では目立つ結露はほとんど発生しません。

しかし、同じ一条工務店の家なのに「結露がひどい!」という声も聞こえてきており、水滴がたらたらと垂れている写真も拝見します。

この辺の理由と対策、我が家の窓の結露具合について紹介します。

結露発生のメカニズムについて

空気は温度が高いほど多くの水蒸気を含むことができます。この最大値を飽和水蒸気量と呼び、飽和水蒸気量に対して現在の空気中に含む水蒸気量(絶対湿度)の割合が相対湿度です。

同じ水蒸気量(絶対湿度)の空間で温度が低い箇所があり、飽和水蒸気量を超えると空気中に水蒸気として存在することが出来ずに水に変わります。

例えば室温:25℃、相対湿度:50%の時の絶対湿度は11.5g/㎥となります。10℃の時の飽和水蒸気量は9.4g/㎥になります。室温:25℃/相対湿度:50%の空間を10℃まで冷やすと差し引いて2.1g/㎥の水蒸気が空気中に保持できずに水に変わります。これが結露のメカニズムです。

すごくややこしいのですごく簡単に言うと「温度差があると空気中の水蒸気が保持されない場合に水に変わる」といった具合でしょうか。もっと簡単に言うと「温度差があると水がつく可能性がある」でしょうか。

よく氷水の入ったグラスの表面に水滴がついていますが、あれもグラス表面の温度が低くなり、飽和水蒸気量を超えて空気中に水蒸気が保持できなくなり、水に変わっています。

露点温度について

露点温度とは結露が発生する温度です。

窓の結露を考えるときに露点温度を確認することが重要です。

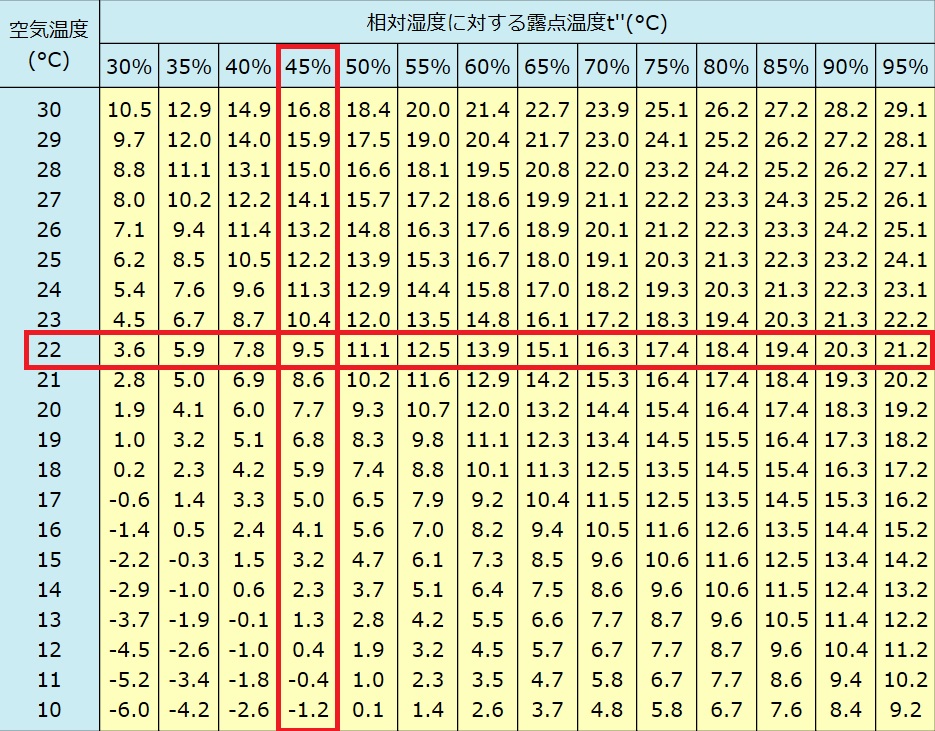

以下の表は温度と相対湿度に対する露点温度をまとめたものです。我が家の場合は大体室温:22℃、湿度45%ぐらいで過ごしていますので露点温度は9.5℃となります。つまり、窓の表面温度が9.5℃以下になると結露が発生するということになります。

我が家の状況について

窓の表面温度について

我が家の掃き出し窓の表面温度を計測してみました。この時の外気温は約3℃でした。

下に行くほど下がっていきます。サッシの辺りになると9~10℃ぐらいとなりかなり低い温度になっています。

窓の表面温度は以下のものを使用して計測しました。

↑計測風景

窓の結露状況について

一条工務店では全窓にハニカムシェードが標準装備されていますが、ハニカムシェードを全閉することで窓からの冷気は室内に入ってこなくなりますが、その分室内の暖められた空気が窓に伝わらないため、窓の表面温度が下がり結露しやすくなります。

ハニカムシェードにはこのように「結露する場合は一時的な開閉または下端に隙間を開けて空気の循環を行ってください」という注意書きラベルが貼られています。

一時的な開閉は負担が大きいのであまり現実的ではありません。下端に少し隙間を開けることが対策になるかと思います。

前項で紹介した掃き出し窓の表面温度を計測した翌朝の窓の結露状況です。ハニカムシェードは全閉しています。露点温度を下回ったため窓の下部とサッシ部分に結露が発生しています。ただ流れ落ちるほどではないのでこのまま放置していれば乾いてしまいます。

もう一方の掃き出し窓はハニカムシェードを下端5cmほど開けました。翌朝の状況は全く結露は発生していませんでした。夜に表面温度を測定したときは若干の結露が出ていましたが、朝になって乾いてしまったようです。

こちらは年末の大寒波が来たときの状況です。ハニカムシェード下端は少し開けていましたが、結露が発生しています。これも放っておけば乾いてしまいます。拭き上げるといったことはしていません。

我が家では通常はハニカムシェード全閉して寒波が来たとき(氷点下になるとき)は下端を少し開けるようにしています。

基本的には窓からの冷気をシャットアウトするために全閉したほうが良いです。

窓の結露がひどい場合の対策

一条工務店のトリプル樹脂サッシであれば冬季においても窓の表面温度は極端に低くならないはずなので、たらたらと水滴が垂れるほどの目立った結露は発生しないと思われます。

「結露がひどいわ!」と嘆いている方は加湿のし過ぎが主な原因ではないかと推測します。湿度が上がると露点温度が上がるため、窓の結露がしやすくなります。

「一条工務店の家は乾燥がひどい!」とよく言われていますので、その先入観から大きな加湿器を導入して過加湿状態になっているお宅が多いと推測します。ちなみに、我が家は乾燥を感じないため加湿器は一切使用していません。そんな家もあるということを伝えたいです。詳細は以下記事をご参照ください。

ただし極端に外気温が低い北の極寒地域にお住いの方はトリプルサッシであっても結露に悩まされる方がいるかと思います。加湿し過ぎないという対策だけでは追いつきません。

結露を防止するためには窓の表面温度を露点温度付近まで上げる必要があります。

①ハニカムシェード全開で床暖房の温度設定を高くして室温を上げる

②エアコン等の暖房機器を使って局所的に窓を温める

といった対策が考えられます。特に②を実践するのが効果的です。コールドドラフト対策にもなります。

しかし窓は1か所ではありません。特に冷えやすい掃き出し窓は1か所のみにして他の窓は極力小さくする等、設計段階から考慮していくことが重要です。

まとめ:窓の結露対策には露点温度を把握して適切な温湿度管理を!

今回は窓の結露発生のメカニズムと我が家の状況、結露がひどい場合の原因と対策について紹介しました。

対策についてまとめると以下の通りです。

①結露発生のメカニズムを理解する

②露点温度を確認する

③過加湿にならないように湿度をコントロールする

これでもダメな極寒冷地お住まいの方は

④窓の温度を露点温度付近まで上げる(室温を上げるか局所的に窓を温める)

といった対策が考えられます。

本日は以上になります。窓の結露でお悩みの方の手助けになれば幸いです。